老化とは何か? なぜ老化するのか? 老化の正体を知る

あなたは、加齢とともに身体の衰えを感じたとき、10年後の自分自身を想像し

と思うことはありませんか?

しかし、皮肉なことに、若さや健康は存在するときに最も価値を置かれず、

何もせずに時は流れ、気づかない内に老化は時々刻々と進行し、

身体は徐々に蝕まれ衰えていき、ある日突然大病となって現われるのです。

そして、健康が失われたとき、最もその価値の大切さに気づくのです。

歳老いて大病を患ってから、治療しようとしても遅過ぎるのです。

同年代の人であっても、若々しい人もいれば、年老いた人もいるように、老化現象というのは、万人に等しく訪れるものではありません。

つまり、若々しく健康なときからいかに老化をなだらかにするかが、健康に長生きするためのポイントであり、

なぜ、健康に生きていけるのか?

なぜ、老いるのか?

なぜ、老いると病気を患い易くなるのか?

その真の原因を知り、その対策に努めることが、

健康寿命を伸すためには不可欠なのです!

だから今、「老化とは何か?」から考えて行きましょう。

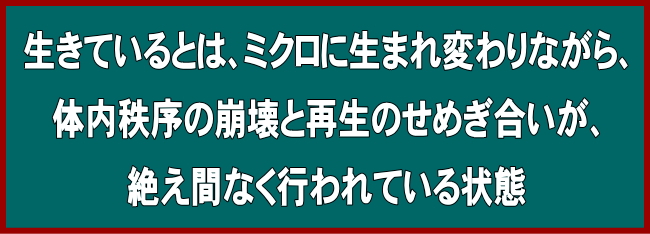

「生きている」とは、崩壊と再生・修復のせめぎ合い

健康長寿への道に記したように、水、たんぱく質、脂質などのとても脆くて壊れやすい物質から出来た「細胞」の集合体である人体は、物質的には、元々3ヶ月ほどで朽ち果てるほど脆くて壊れやすいものなのです。

健康長寿への道に記したように、水、たんぱく質、脂質などのとても脆くて壊れやすい物質から出来た「細胞」の集合体である人体は、物質的には、元々3ヶ月ほどで朽ち果てるほど脆くて壊れやすいものなのです。

にも関わらず、健康に生きられるのが当たり前の状態と思い込み、何ら気に留めることもなく見過ごしてしまっている大切な事が、

ということです。

自然発生的に起こる物質的な崩壊を、自ら再生・修復する生命の仕組みを備えたものが「生物」であり、地球上に誕生したときから自らを再生しつつ、新たな生体秩序を作り進化しながら、今日まで命を紡いできたのです。

それ故、生物のひとつである人間も、健康に生きるためには、自然に起こる肉体の物質的な崩壊を自ら再生・修復できなければならないのです。

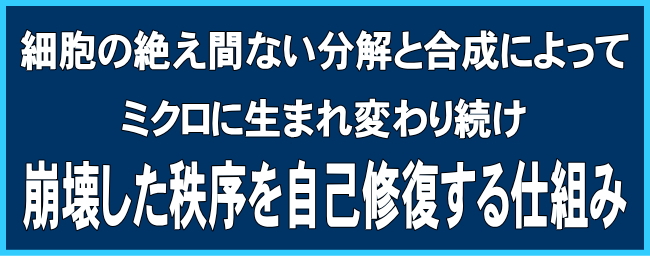

見た目には変わらずに生き続けられるのは、眼に見えないほどミクロな細胞が、猛烈な勢いで絶え間なく生まれ変わり再生・修復し続けることで、新鮮さ(若々しさ)と動的平衡が保たれ崩壊を免れているから、死体のように朽ち果てることなく生きていられるのです。

見た目には変わらずに生き続けられるのは、眼に見えないほどミクロな細胞が、猛烈な勢いで絶え間なく生まれ変わり再生・修復し続けることで、新鮮さ(若々しさ)と動的平衡が保たれ崩壊を免れているから、死体のように朽ち果てることなく生きていられるのです。

では、どれくらいのスピードで生まれ変わっているかというと、平均すると1日で全身の1%が入れ替わるほどの猛烈な勢いで細胞は生まれ変わり、

これによって、人体の健康や若々しさが保たれ、

が絶え間なく働き続け、生体の秩序を再生・修復しているから、

脆くて壊れやすい物質で作られていても、ひとつの生命体して壊れずに生き続けられる訳です。

と言えるのです。

と言えるのです。若々しさや健康は、細胞活動の良し悪しで決まる!

私たちは、言葉の上での「健康」と「病気」、「若々しさ」と「老い」というのが、眼に見える現象としてはどのように違うのかは認識しています。

さらに、私たちの身体のすべての臓器は、細胞の集合体であることも知っています。

しかしながら、さらに具体的に

なんてことを考えられたことも、教えられたこともないと思います。

そして、「健康」っていうのは、あって当たり前の静的な正常状態であり、

「病気」とはこの正常状態が壊れることで、「老化」とは単に衰えて行くことと、確かな理由もなく何となく思い込んでいるのではないでしょうか?

実は、

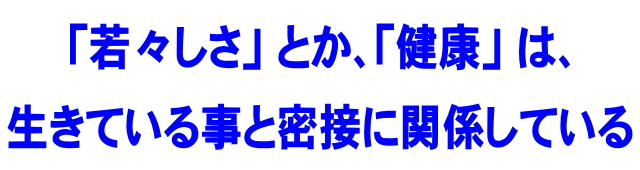

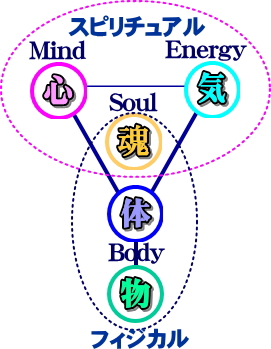

のです。スピリチュアルな生命観では、生・老・病・死をそれぞれ別々のものと認識して、健康維持とか、老化予防とか、死とは何かを考えがちですが、

生きているとは、生体秩序の崩壊と再生・修復のせめぎ合いが絶え間なく行われている状態ですから、体調は崩壊と再生・修復のせめぎ合い如何によって変化するのです。

「生きている」ことと「若返りと老化」とか「健康と病気」などの、

生・老・病・死はすべて、眼に見えない細胞活動の良し悪しによって眼に見える現象として現われる症状であり、

現象の出方によって人為的な呼び方が異なるだけで、本質的には細胞の代謝活動がどういう状況にあるかを現わしているに過ぎないのです。

つまり、健康な状態とは、細胞の生まれ変わりによる生体秩序を『再生・修復する仕組み』が正常に働いて、何の問題もなく動的平衡が保たれ崩壊の蓄積を免れている状態と言えます。

逆に、この仕組みが完全に働かなくなった状態が「死」であり、人体の脆く壊れやすいと言う物質的な特性だけが顕著に現われてたちまち腐り始める訳です。

では、この『再生・修復する仕組み』が完全には止まらないまでも、

崩壊のスピードが再生・修復のスピードを上回り動的平衡が崩れた状態では何が起こるでしょう?

ここで、

- 老化とは何か? なぜ、老化するのか?

- なぜ、老化すると様々な病気を患い易くなるのか?

- なぜ、老化や病気は『死』を近づけるのか?

を考えると、眼に見える症状は臓器ごとに様々であっても、

細胞レベルでは、この生体秩序の崩壊と再生・修復のせめぎ合いにおいて、

- 崩壊が優勢になると、体調が不良な『疲労』『病気』『老化』の状態

- 再生が優勢になると、体調が良好な『元気』『健康』『若返り』の状態

のいずれかの状態でしかないのです。

端的に言ってしまえば、『老化現象』や『病気の症状』とは、

崩壊が再生・修復を上回ることによって起こる『生体秩序の崩壊の蓄積』がもたらす身体機能の衰えや臓器機能の不具合であり、

崩壊のスピードが、再生・修復のスピードを上回り、崩壊の蓄積が進行すれば、必然的に「若々しさ」や「健康な状態」を維持し辛くなるのです。

実際の生活の中で、疲れを溜めたまま無理をし続けるとやがて大病を患うのは、「疲労感」とか「だるさ」を感じる間は、体内秩序の崩壊が再生・修復を上回り秩序の崩壊が蓄積している状態なので、無理をし続けると崩壊の蓄積が大きくなり、その結果が老化を早めたり、臓器レベルの大病に繋がる訳です。

また、東洋医学で言うところの「未病」も、このせめぎ合いのバランスが崩れ、崩壊のスピードが上回っている状態であり、そのまま放置しておくと生体秩序の崩壊が蓄積して臓器レベルの不具合が起こり大病を患うことになるのです。

結局「なぜ、老化するのか?」「なぜ、病気になるのか?」の本質的な原因は

- 細胞の破壊、秩序の崩壊スピードが早まる

- 秩序の崩壊を引き起こす原因が増える

- 細胞活動が衰え秩序の修復・再生スピードが遅くなる

- 『再生・修復する仕組み』に、障害や不具合が生じる

などの相互作用によって、

生体秩序を崩壊させる負のスパイラル(負の連鎖反応)が起こり、劣化したまま再生されない細胞が急速に蓄積し始めるからで、

一旦『再生・修復する仕組み』の衰えが進み元に戻らなくなると、連鎖的、加速度的に生体秩序の崩壊が蓄積し始め老化スピードが速まる、或いは病気の症状が悪化して「死」が近づくのです。

そして、最後に心臓が止まり『再生・修復する仕組み』を支える水の流れが完全に停止すると、物質としての崩壊のみが起こる「死」が訪れるのです。

それ故、古くから世界各地に存在した医療は、呪術的あるいは宗教的なスピリチュアルなものが多く、現代西洋医学が誕生する前の西洋においても、疫病や戦争負傷兵の治療や看病はキリスト教の施設で行われ宗教的なものだったので、

現代西洋医学と言えども、その根底には生命に対するスピリチュアルな考え方が潜んでいて、生命現象とは肉体的な「細胞の生まれ変わり」という

(これは余談ですが、英語で「病院」を意味する「ホスピタル」の起源は、キリスト教の慈善施設にあります。)

老化現象とか病気の症状は様々な呼び方(呼称、病名)があり、それぞれの病名(症状)ごとに異なる治療法があるので、個々の病気の原因も異なるものと間違った認識をしていますが、それは昔から続く言葉の上での呼称の違いに過ぎず、

老化や病気の根本的な原因を探っていけば、行き着くところは、細胞が壊れるか、細胞が生まれ変わるかの、どちらが優勢かということであり、極端な言い方をすれば、急激に細胞が壊れれば「病気」に分類され、ゆっくりと壊れていけば「老化現象」に分類されているようなものなのです。

そして、この細胞が壊れる原因というのには、細胞を構成する物質そのものが物理的に壊れること(物理的老化)と、この物理的老化に抗うための細胞が生まれ変わる仕組みが衰えること(生理的老化)の2つにあり、それぞれの原因に対してしっかり対処すれば老化をなだらかに出来るのです。

つまり、物理的老化の主たる原因である酸化が起こらない体内環境を保ち、『再生・修復する仕組み』が衰えないように正しい健康習慣を心掛けて細胞のスムーズな生まれ変わりを保ち続け、

秩序崩壊の蓄積を免れることが出来れば、全身の老化抑制・健康の維持増進に繋がって、結果的に、健康長寿を手にすることが出来るのです。

例えば、「がん(悪性腫瘍)」は、このミクロな生まれ変わりによる再生の仕組みの中心となる遺伝子DNAが何度も傷ついて異常細胞となり、その異常細胞が無限に増殖して悪性腫瘍となったものを総称して「がん」と呼んでいます。

健康な人であっても、1日に数千個の細胞ががん化していますが、修復機能が正常に働く人であれば、がん化した細胞は修復されるか、免疫細胞(NK細胞)によって排除され正常細胞に置き換わることによって、悪性腫瘍化することを免れることが分かっています。

ところが、修復機能が充分に働かない体内環境になると、がん化した細胞が取り除かれずその増殖を許してしまい、10年ほど経過してがん検診で見つかるほどの大きさの腫瘍となるまで増殖し、「がん」と診断されて初めて「がん」になったと認識するのです。老化が進行すれば修復機能が衰えるために「がん」を患いやすくなる訳です。

不老長寿は、夢物語ではなくなったのかもしれない!

しかし、現代社会では「不老長寿」なんてことを口にすると、

却って「なにを戯けた事を!」と端から相手にされないでしょう。しかし、

と言うか、生きていること自体が、ミクロに生まれ変わり若返り続けて崩壊を免れることなので、いかにして崩壊の蓄積を免れるかが健康寿命を延ばし、強いては「不老長寿」に繋がる訳です。

と言うか、生きていること自体が、ミクロに生まれ変わり若返り続けて崩壊を免れることなので、いかにして崩壊の蓄積を免れるかが健康寿命を延ばし、強いては「不老長寿」に繋がる訳です。また、東洋医学で言うところの「自然治癒力」とは、細胞が絶え間なくミクロに生まれ変わり、生体秩序を再生・修復しながら生き続ける力に他ならないので、自然治癒力を高めるためには、細胞の生まれ変わりを滞らせない体内環境を保つことが大切なのです。

アインシュタイン博士が言っているように、

アインシュタイン博士が言っているように、

「まず問題なのは何か」つまり「何が問題で老化が起こるのか?」を知ることが最も重要なのです。

しかし、20世紀末までは医学や生物学が未熟で臓器レベルの対症療法に終始せざるを得なかったために、老化や病気の正体が分からず問題を見つける糸口すらなかったのです。

ところが、20世紀半ばに遺伝子DNAの構造とその働きが発見されて以降、分子生物学を中心とした生命科学による細胞レベルの医療研究の発展によって、

生きているとは、肉体の物質的な崩壊を免れるために、絶え間なくミクロに生まれ変わり若返り続けることだと明らかになり、元々人体に備わったミクロに生まれ変わり若返る仕組みの成り立ちを理解して、その仕組みをスムーズに働かすために何を最優先に実践するかを見極め的確な対処をしていけば、

と言えるのです。

と言えるのです。

既に、不老とまではいかなくても、老化をなだらかにして元気に長生きできる可能性は見えてきています。それ故、百寿者(センティナリアン)の数は年々増えているのです。

最先端の医療技術や新薬を駆使した高額な治療法でもなければ、

スピリチュアルなオカルトめいた話でもありません。

私たちは、慣れ親しんだ現代西洋医学の対症療法によって、症状に応じて分類された治療法の数だけ異なる病気があると思い込んでいますが、

であり、それによって生体秩序の崩壊が蓄積した結果が、老化現象とか病気の症状となって身体表面に現われ、眼に見える変化や症状に応じて呼び方を変えているに過ぎないのです。

と言うことが、最新の生命科学の研究からも明らかになっています。

と言うことが、最新の生命科学の研究からも明らかになっています。とすると、健康寿命を延ばすためにやるべき事は、

「何が、細胞を劣化させるのか?」あるいは、

「何が、細胞の生まれ変わりを滞らせるのか?」

これらの原因となるものを見極め、それに対する対策や改善策をとることが最も効果的な健康法になるのです。

これが生命科学の進歩によって解明された、生命誕生以来、あなたの身体に元々備わっている細胞レベルの生きる仕組みを活性化して、身体の芯から若々しく元気になるための健康法なのです。